1594 阅读 2020-09-14 09:33:02 上传

以下文章来源于 语言学通讯

近十餘年來,隨著熾盛光圖像舊材料的刊佈和新材料的發現,此一密教圖像的專題研究層出不窮,為佛教圖像學一大熱點。以往討論熾盛光佛圖像大致有以下三條路徑:第一類,大多文章著眼於星神形象在不同地域和文化傳統中的形象演變,以探研歐亞之間的文化交流;第二類,著重密教圖像的功能性,從儀軌文本探討熾盛光佛的禳災功能;第三類,從佛、道融合的角度,分析熾盛光佛儀軌中的道教因素。[1]孟嗣徽先生2017年發表的《西域“行像”與<熾盛光佛與諸曜星神巡行圖>》,從西域行像傳統重新審視“熾盛光佛巡行圖”的產生機制,頗具啟發。[2]這一研究回歸了一個美術史的基本問題——熾盛光圖像的構圖原則,為熾盛光佛圖像的研究開啟了一個新方向。

從現存材料來看,熾盛光佛並諸曜、星宿圖像至遲在晚唐就已分化為兩個圖式,一種可稱之為“佛會構圖”,熾盛光佛結跏趺坐於須彌座上,眾星宿神環列左右,作聽佛說法狀;另一種圖式,熾盛光佛乘“牛車”,眾星宿神拱衛前後,構成行進隊列,可暫稱“熾盛光巡行圖”。[3]兩種構圖如何選擇,背後又有何含義,尚不明確。沿尋這個疑問,本論試以莫高窟第61窟甬道壁畫為個案,對巡行式熾盛光佛圖像的格套來源,與行像儀式的關係,與佛經文本關係等問題進行逐一討論。

一、61窟甬道壁畫復原及相關諸問題

莫高窟第61窟位於崖壁底層,本為歸義軍節度使曹元忠出資開鑿的家窟,開鑿時間約947至951年間,因窟內所奉主尊為文殊菩薩,又稱“文殊堂”。主室為覆鬥頂,設中心佛壇,壇上原應有文殊菩薩像,已毀。入口甬道兩壁壁畫的風格與主室不同,應繪製於主室壁畫完成之後。至於其具體繪製時代,爭議較大,有元代、西夏二說。早期研究一般定為元代,主要依據是認為此窟前室在元皇慶年間(1312-1313)曾修皇慶寺。然而新近的研究對皇慶寺碑與61窟的關聯提出了質疑,削弱了依此碑判定甬道壁畫為元代的有效性。[4]現在越來越多的學者開始採納西夏說。[5]

儘管本文主旨並非解決甬道壁畫的斷代,但其年代關涉熾盛光佛圖像與其他圖像的關係,此處熾盛光佛巡行圖與同時代同題材圖像的比較等諸多問題。鑒於前人已做過相當全面的論證,這裡僅從考古學和美術史的角度,對洞窟甬道部分的營建過程和壁畫相對年代做一些補充。

1、從61窟形制、各層壁畫間的疊壓和打破關係來考察(圖1),甬道壁畫有三個層次。此窟甬道形制為盝頂式,即南、北立面與頂面之間各砌出一個45°角的小斜面。整體來看,甬道在模擬帷帳的效果。僅就這個甬道頂部圖案設計而言,是和主室盝頂圖案設計相呼應的。南、北立面頂部有泥塑的橫排龕格,每格內繪佛像一尊。以上形制在敦煌五代時期重修的洞窟甬道中反復出現。進一步說,61窟甬道的結構在曹氏家族修文殊堂時既已完成。這是第一個層次。

兩鋪熾盛光佛壁畫,包括龕格內的50尊佛像,斜面繪帷幔圖案,頂面繪“球璐紋”(圓環套聯紋),為第二個層次。這些重繪部分的題材、風格、用色已經不再與主室相連貫,它們是在五代甬道地仗上重繪的。

|

圖1:61窟及周邊洞窟平面圖 |

另外,壁畫還存在“打破”關係。此前不少學者都注意到了北壁的都功德主,亦即整鋪壁畫中最重要的供養人(圖5,人物13)周邊有明顯的重繪痕跡,是在原地仗上重抹一層後繪製的(圖5,虛線區域),是為第三層次。關於此供養人身份有多種推測,史葦湘認為是重修皇慶寺謹事僧晉寧路绛州白臺寺守郎。[6]陳炳應先生認為此人身份為國師。[7]楊冰華則大膽推測為西夏羅太后。[8]楊富學不但推測其為元代蒙古豳王速來蠻,甚至還猜測速來蠻瘞窟就隱藏在北壁之內。[9]其中一個理由是此供養人有髮際線,當為俗人。而北壁供養人11、12皆為僧侶形象,供養人11為供養人13執傘蓋,表明他們之間的主僕關係。所以西夏時繪製的供養人13必定為僧侶形象,應該是敦煌地區如僧統之類的佛教領袖。第三層次的補繪有可能發生於元代。這次補繪的僧侶面容近似女性,其身份和補繪的原因仍有待進一步考證。

|

圖2:61窟甬道南壁合成影像,孫博據伯希和照片拼合 |

|

圖3:莫高窟第61窟甬道南壁構圖及編號,孫博繪製 |

|

圖4:61窟甬道北壁,伯希和攝 |

|

圖5:莫高窟第61窟甬道北壁構圖及編號,孫博繪製 |

2、南壁t1、t2分別為比丘尼西夏文、漢文雙語榜題和回鶻體蒙文題記(圖6)。甬道回鶻蒙文題記並不在榜題框內,而位於榜題框下面“灑掃尼”和壁畫邊緣界框之間的空餘處,故非繪製壁畫的功德記,必晚於壁畫時代。[10]回鶻體蒙文使用於13世紀至16世紀末期。

|

圖6:南壁右下隅的掃灑比丘尼像及附近的蒙文題記 |

3、旌旗上的龍紋符合10至12世紀,暨北宋、南宋、西夏、金時代的龍紋特點。其中一個顯著的特徵就是,龍之下顎上翻露出,上嘴形成一個細長的三角形,而約13至14世紀間出現了新樣龍紋,龍首不露上顎,出現形似豬鼻一般的短鼻。[11]儘管元代器物中也偶爾能見到宋式龍紋,但已非常罕見。這一點也對西夏說有利。

4、甬道壁畫損壞的原因。目前現狀是,甬道兩壁各有一塊大體呈三角形的損毀,是該窟廢棄後崖壁底層的沙土灌入甬道,侵蝕壁畫造成的。如果將伯希和發表的照片與羅繼梅所攝比對,會發現北壁補繪供養人下方有一塊壁畫後來消失了。這塊壁畫為伯希和所毀,或許他當時試圖尋找其它可能的藏經洞。[12]另外,南壁較北壁壁畫更為完整,這應是484窟下部坍塌造成的。

5、基於甬道頂部的盝頂設計,也可以推測出甬道南北壁下部損毀的部分(圖2、圖3虛線以下部分)原來並沒有壁畫,極可能是以連續的壼門圖案作為牆裙。這種甬道整體設計在敦煌五代至宋代的石窟中極為普遍。例如,428窟甬道就是盝頂和壼門的組合(圖7:428窟甬道)。

|

圖7:428窟甬道 |

下面對甬道兩壁毀損部分進行復原。甬道南壁繪熾盛光佛巡行圖一鋪,較為完整,主尊和九曜圖像尚存。頂部繪二十八宿神像,每宿繪作一文官神像,每四神一組,乘云飛行虚空,原應有七組,現存五組,行進方向皆與熾盛光佛一致。十二宮以符號表示,並未繪作神像。由右至左依次為,h1雙魚宮,h2巨蟹宮,h3雙子宮,h4天蝎宮,h5天秤宮,h6摩羯宮,h7白羊宮,h8室女宮,h9金牛宮,h10僅存圓光。殘缺三宮為寶瓶宮、獅子宮、人馬宮。

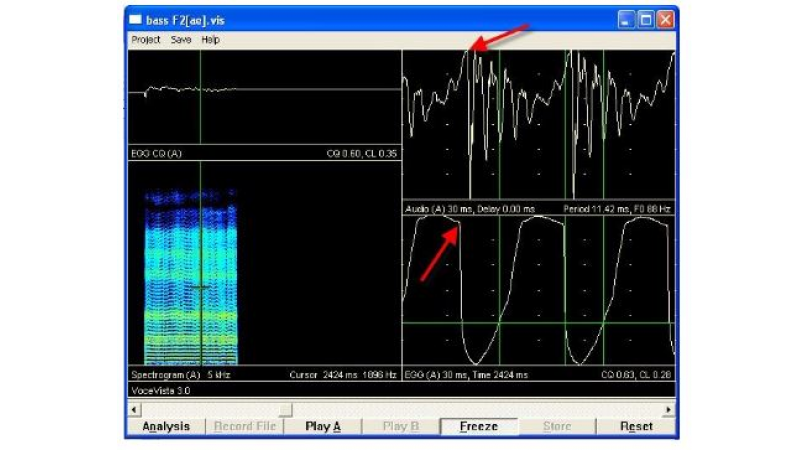

至於曜神,趙聲良先生已考釋出一部分,并認為是九曜組合。[13]2010年8月孟嗣徽考察此窟,重新比定后確定為十一曜。[14]未考出身份的y1曜神,戴芙蓉冠,手持如意,與美國克利夫蘭博物館藏《道子墨寶》第21開比對,應為紫炁;y2為金星;y3首戴驴冠,為火星;y4曜神過去未考釋,僅存頭光局部和一手臂。此臂戴釧,手掌擎日輪,膚青绿色。可知為一忿怒恶神,比对《道子墨寶》和俄羅斯艾爾米塔什博物館藏黑水城出西夏《星曜壇城》,可知應為羅睺星;[15]y5趙聲良猜測為土星,而此神為戴鳳冠女神。十一曜中有女神三或四個。若排除明確的y2金星和y8太陰星,那么y5或為水星,只是手中長桿物若為筆,則過於奇怪;y6手推車軎者,為頭戴梁冠的官員形象,當為木星;y7為太陽星;y9舊定為羅睺。廖旸據其拎人頭的特征,判定為月孛。[16]由於紫炁和月孛的出現,可確定完整的壁畫為十一曜。

那麼除了上述十二宮、十一曜、二十八宿缺失的部分,南壁毀損位置究竟還應有哪些內容呢?2017年10月15日,筆者隨楊富學先生考察61窟時,在甬道南壁發現了另外一個供養人榜題(圖3:t3位置,圖8),或可解開這道謎題。此榜題為漢文、西夏文雙語,漢文書:“助緣施主沙門翟智寶像”。[17]此題記漫漶嚴重,常為研究者忽視,最早見於伯希和記錄,一同被抄錄的還有“☐緣功德大……明法師惠善像”。[18]聯繫北壁供養僧人群像,可知南壁同樣有一組僧團領袖肖像,並且他們在迎接熾盛光及眾星神的到來。

|

圖8:甬道南壁翟智寶供养人榜题,採自數字敦煌網站 |

現在復原北壁。此壁現在殘毀嚴重,伯希和攝製照片時,尚相對完整(圖4)。[19]虛空中同樣漂浮著二十八宿和十二宮。二十八宿存五組,計二十尊,佚二組。十二宮存九宮,依次為h1獅子宮,h2寶瓶宮,h3金牛宮,h4人馬宮,h5摩羯宮,h6室女宮,h7天秤宮,h8天蝎宮,h9白羊宮,缺雙魚宮、巨蟹宮,雙子宮。其出現順序也大體同南壁一致。出現了y2金星,y3太陽星,y5戴芙蓉冠的紫炁,y4左手持桃的木星,仍为十一曜组合。由於二十八宿、十二宮、十一曜在南北壁重複出現,北壁也應同為熾盛光率眾星曜巡行圖,殘毀部分當為熾盛光乘牛車。

至此,甬道南北壁已基本復原。兩壁不同主要有兩點:一、熾盛光佛隊伍行進方向相反;二、迎接熾盛光佛的僧眾不同。南壁是否存在如北壁13號那樣的重要供養人,或許將來新的影像技術手段能提供新的信息。

二、兩鋪熾盛光的格套來源

這兩鋪熾盛光佛有以下幾個不同於其他同題材圖像的特點或者說疑問:為何同一甬道內要繪製兩鋪熾盛光佛,並且兩鋪之中熾盛光佛隊列行進方向相反?61窟甬道兩壁都選擇了“巡行”構圖,反映了畫師或功德主怎樣的用意?

我認為可以從細部和格套兩個層面解釋上述現象。熾盛光佛所乘牛車後面插附的兩面所謂的“龍旗”,可為破題之細節。這種大旗(即“旂”)實為“輅”車所獨有。如果考察熾盛光佛圖像的演變史,會發現幾乎所有巡行式熾盛光佛的牛車都有這個裝飾元素。關於“輅”與巡行式熾盛光的聯繫孟氏文章已有涉及,這裡格套使用場合的角度做幾點補充。[20]根據孫機先生的研究輅所斜注旂唐宋前後發生過一次變化:唐以前箱后一邊插旂旗(大旗),另一邊插“棨戟”。簡言之,兩旗一大一小,前者有“斿”,後者無。宋以後,為“均輕重”,兩面皆改為大旗,棨戟消失。[21]61窟熾盛光佛輅箱兩側皆斜插旂旗,似乎遵循了宋以後的規制,但考察宋金宮廷畫師繪製的鹵簿圖,旂旗和棨戟之區分仍然謹嚴。

這就涉及到兩種圖像流傳體系的問題:一個是輿服制度圖像的體系,另外一個是神話圖像的體系。因為輿服器物是禮制體系的一部分,所以前一套圖像的傳承體系掌握在主禮儀的學官手中。比如考訂《三禮圖》的聶崇義就是這樣的人物,他做過後漢的國子禮記博士,後周的太常博士,擅長繪製各種祭器(圖9)。考訂輿服是否符合古禮,就成了維護政權正統性的一部分。

|

圖9:《新定三禮圖》中的玉輅圖像,採自(宋)聶崇義《新定三禮圖》,宋淳熙二年刻本 |

後一套系統幾乎是在模擬前者的基礎上建立起來的。中國本土的神話體系中,神仙世界也有一套類似君臣關係的等級秩序,所以高級別的神仙就可以享受輅車的待遇。這個圖像傳統的實物至少可以追溯到漢代。臨沂白莊漢墓就出現了東王公、西王母的輅車圖像。後來《洛神賦圖》中的洛神輅車,敦煌北朝諸窟出現的所謂“龍車鳳輦圖”都可視為這一傳統在不同時代的復現。[22]而神仙輅車圖像的傳承主要在專事寺觀、祠廟、墓葬的職業畫師群體中。因此我們不能拿禮學的標準來考證61窟熾盛光輅車的準確性。對於畫師來說,繪有龍紋的旂旗已經足以賦予熾盛光佛至高無上的王者地位了。

|

圖10:臨沂白莊漢墓過梁上的西王母仙輅,拓片,原石藏臨沂市博物館,採自《中國畫像石全集·3山東漢畫像石》圖版三五 |

接下來的問題是,繪製一對行進方向相反的熾盛光佛是此處畫師的獨創,還是出於當時寺院壁畫的常規格套?從圖像遺存和文獻來看,熾盛光佛在寺院壁畫中至少有二種組合:一、《熾盛光佛佛會圖》與《藥師佛佛會圖》成對出現,採用“佛會式”構圖分列殿堂山墻兩壁,此搭配最為常見。兩者功能近似,都有除不祥、滅罪障的功能。山西寺觀元明時代的《熾盛光佛會圖》可為例證;[23]二、《熾盛光佛降九曜》與《鬼子母揭缽圖》搭配。這種組合不存實物,僅見於文獻。《東京夢華錄》云:

(相國寺)大殿兩廊,皆國朝名公筆跡,左壁畫熾盛光佛降九曜鬼百戲,右壁佛降鬼子母揭盂。[24]

《鬼子母揭缽圖》有多個版本存世。文本與圖像中皆存在佛與鬼子母武力對抗的衝突結構,由此推之,相國寺大殿左壁的《熾盛光佛降九曜》也應採取類似“降魔成道”的構圖才能與之對應。[25]然而,揆諸傳世作品,無論“巡行式”還是“佛會式”熾盛光佛圖像,皆未見曜神與熾盛光佛武力對抗之例,相反,曜神皆表表現為佛之部從。儘管缺乏實例,鑒於京城相國寺的地位,情理上應對當時其他寺院壁畫有所影響。

從以上兩種組合看,似乎61窟甬道的雙熾盛光組合並未使用常規格套,而是畫師的獨創。遍檢敦煌佛畫,其它佛、菩薩也未有成對反向行進之例,孟嗣徽注意到熾盛光佛出行圖和文殊、普賢乘獅輿或象輿出行圖的相似性。[26]這條線索也頗具啟發,我們可以進一步追問,這種攜眷屬僕從出行的格套古代畫家如何稱之?《宣和畫譜》記唐末道釋畫家朱繇云:

國朝武宗元嘗在雒見其所畫壁云:“文殊隊中舊有善財童子,予酷愛其筆法,玩之月余不忍去。”[27]

所以,“隊”當即中古道釋畫家對行進狀的主尊及其眷屬所組成的隊列的稱名。另外,該書記北宋內府藏佛畫也常見“降靈文殊”“降靈普賢”“行道菩薩”等命名,應該是“巡行式”神像的其它叫法。區別在於,“隊”為量詞,強調一組人物,是畫師慣用的人物分組單位;“降靈”“行道” 側重場景描述,強調其宗教意涵。

關於“隊”,畫史最著名的記述無過於武宗元與王兼濟對畫墻壁事。《圖畫見聞志》云:

嵩岳廟有與武虞曹對畫墻壁。武畫出隊,兼濟畫入隊。眾所傳播也。[28]

《聖朝名畫評》記述稍詳:

中嶽天封觀西壁聖帝入隊亦兼濟之筆(武宗元畫東壁出隊)。雖不及宗元,自有佳處。[29]

儘管唐宋祠廟、道觀的“出隊”“入隊”壁畫未有存世者,但大量元明清神祠壁畫遺存都遵循了左右兩壁繪主神出巡、回歸的格套,可為“出隊”“入隊”之實例。[30]以人物關係最明晰的汾陽田村聖母廟明代壁畫為例(圖11),其主殿東壁(左壁)繪聖母正待登上龍拉的輅車,車旁環繞著鹵簿。東壁右下角有本境城隍、土地率眾來迎;西壁則繪聖母娘娘乘輅車迴鑾,左下角出現了本境城隍、土地、龍王等眾恭送的隊伍。

|

圖11:汾陽田村聖母廟東壁、西壁、正壁配置關係,孫博以杭州大視角文化傳播有限公司提供的底圖製作 |

鑒於61窟甬道壁畫與神祠壁畫的相似性,我認為61窟畫師創造性地將神祠壁畫的格套移用於熾盛光佛。之所以可以這樣將佛教題材與神祠格套嫁接,其依據在於唐代既已出現的熾盛光佛乘輅車出巡的圖像傳統。通過以上復原和格套的討論, 我們可以把甬道南壁(右壁),重新命名為《熾盛光佛出隊》或《熾盛光佛出行圖》;北壁(左壁)重定為《熾盛光佛入隊》或《熾盛光佛回歸圖》。

另外,畫師還巧妙地將迎送的本境城隍土地眾,替換為敦煌的地方僧團領袖。為了區別人、神,畫師還分別採用了兩種不同的畫法:僧侶的真容像,盡藐真之能事,面容施暈染,線條用釘頭鼠尾描;為示眾神之莊嚴,則線條嚴謹,粗細均勻,面部色彩用平塗法。[31]這也從一個側面體現了畫家的追求和能力。供養人題記尚可辨識的有索智尊(1),吳慧滿(2),嵬名智海(3)、盡慧嵩(4)、雜謀惠月(5)、梁惠覺(6)、訛特惠明(8)、李□□(9)、翟嵬名丸(10)、盃氏願月明、沙門翟智寶、法師惠善等人。[32]從其姓氏來看,主要由西夏人組成。其中嵬名智海還贊助過340窟的修繕。[33]他們共同選擇61窟甬道繪製熾盛光佛,一方面為此窟增添了息災道場的新功能,另一方面在這樣宏大的洞窟繪製他們的肖像,可以彰顯僧團在敦煌地區的領導地位。[34]通過精心的設計,畫家出色地實現了功德主以上兩種願望。

三、“巡行式”熾盛光圖像與“行像”儀式關係辨

由以上論證可知,61窟甬道壁畫明顯借用了神祠壁畫的格套,即本文標題所稱之“祠神化”。那麼是否其它“巡行式”的熾盛光佛圖像也與神祠壁畫格套有關,還是如松本荣一和孟嗣徽所言,跟西域“行像”儀式有更大的關係呢?[35]下面就 “巡行式”熾盛光圖像與“行像”的差異做幾個方面的辨析。

首先,孟氏文章建立“行像”與“巡行式”熾盛光圖像關聯最主要的依據在於,兩者都有遊行場面。而縱觀世界各大宗教,遊行儀式普遍存在,集體隊列遊行(procession)是為信眾集體活動賦予秩序感和儀式感的慣用手法。[36]拋卻國外的遊行儀式不談,中國本土自有其祭神遊行的傳統。《風俗通義》記漢代祠神仰數則,其“鮑君神”條記錄了祭祀此神場面:“眾巫數十,帷帳鐘鼓,方數百里皆來禱祀”。[37]又“石賢士神”條雲:“輜輦轂擊,帷帳絳天,絲竹之音,聞數十裡。”[38]所謂“絲竹之音”,應指配合遊神活動的樂隊。“城陽景王祠”條講漢代的一個王子劉章死後被奉為神明,“自琅琊、青州六郡及渤海都邑、鄉亭、聚落皆為立祠”。賽神時“造飾五二千石車,商人次第為之,立服帶綬,備置官署,烹殺謳歌,紛籍連日,轉相誑曜,言有神明”。[39]應劭這段描述頗為詳細,五輛二千石車應即遊行所用之神輿,並且仿照了官秩二千石級別官員的用車。這神與應為賽神隊伍所用。民眾還為“景王”製作了官服,官署。這官署應該就是漢代的神祠。儘管《風俗通義》所記為東漢時的習俗,但此遊行祭神的風俗必定由來已久。彼時佛教尚未系統傳入中國,更遠早於法顯在西域和印度見行像之事。

其次,漢代畫像中已經出現了非常成熟的神祇出行格套。以武氏祠左石室屋頂後坡東段河伯出行圖為例(圖12,圖13),畫面出現了三魚牽引的云車,周邊為騎魚甚或半人半魚的扈從,河伯車前有一人拜謁迎接。幾乎後世祠神出巡圖的要素都出現了。足見神仙出巡圖傳統源自本土。

|

圖12:武氏祠左石室屋頂後坡東段“河伯出行”,採自《中國畫像石全集·1山東漢畫像石》,山東美術出版社、河南美術出版社,2000年,圖版八九 |

|

圖13:武氏祠“河伯出行”,費蔚梅摹繪 |

最後,行像的對象釋迦牟尼佛已然是脫離凡俗的出家者,不應再用王公貴族所乘的輅車作為其輦輿,出世的身份和入世的器物之間存在語義學上的背離。[40] 法顯對行像用車的描較為具體。他在印度摩竭提國和西域于闐國都見過行像場面。摩竭提國像車“作四輪車,縛竹作五層,有承櫨……其狀如塔”。[41]于闐國像車“作四輪像車,高三丈餘,狀如行殿,七寶莊校,懸繒幡蓋。像立車中,二菩薩侍”。[42]孟氏也據此描述在敦煌壁畫中找到了塔形寶幢車和“行殿”狀的四輪寶幢車,無論“塔”抑或“殿”,都是模擬建築的形態,形制明顯異與與輅車,帶有濃厚的佛教意味。[43] 此外,四輪車是古印度傳統;中國古車卻以兩輪車為主流。

從以上三個方面來看,儘管“巡行式”的熾盛光佛與“行像”儀式存在一些相似的對應點,但其關聯性遠不如與中國本土祠廟美術的“出隊”、“入隊”那般直接。

四、余論:圖文關係之背離

下面要討論的問題實際上是格套問題的延續,之所以分作兩節討論,跟我個人對圖像學解釋的層次劃分有關。在我看來,圖像學解釋可分為兩個層次,第一個層次的工作是力圖探求畫家本人的創作意圖,大體可對應西方的圖像志(iconography)。針對61窟個案來說,畫師挪用了神祠壁畫的格套來繪製兩鋪熾盛光,并藉此將供養人畫像融入畫面。這些大體就是畫師的本意;除了這個層次以外,還有一些深植於文化內部的問題,可能畫師本人也未必意識得到。這個層次就是潘諾夫斯所稱的圖像學(iconology)。熾盛光佛圖像研究的核心問題是不同文化的星象圖像如何傳播與融合。這個傳播融合的過程歷時漫長,涉及到的問題極為龐雜。義學僧人、天文曆算學家、畫家等不同身份的群體都參與了這個過程。這也是此類圖像引得學者們頻繁討論的迷人之處。下面要進行的討論並不針對某一個星宿的形象演變,而是側重考察星曜的整體位置排布和等級秩序,從而反思中、印、西亞三種星象秩序的融合機制。

從前面格套的考察,我們已經知道61窟熾盛光佛和二十八宿、十二宮、十一曜構成了一種主神和卤簿,或者說“君—臣”的關係。由於這個臣的群體雜糅了中國、西方、印度三種星象體系,其中必然存在牴牾之處,比如二十八宿和十二宮所包含的恒星必有交集。拋開這些牴牾不談,我們可以試著從畫面出發來理解中古畫師賦予他們何種新的秩序。如果從體量來劃分,臣僚可分為兩個層級,十一曜大小僅次於主尊,並且緊密圍繞在主尊周邊,所以可以將他們理解為高級別的官員。這其中的比附關係也不難理解:

1、太陽和太陰分列太常旗左右,他們分別代表了昼与夜,是十一曜中最重要的兩個,如同主神的股肱之臣。

2、金、木、水、火、土五曜,由於他們變動不居的運行軌跡,並且視覺上大於恆星,所以在不同文化的占星術中都佔有重要地位,畢竟只有變化的元素才可用來占卜。

3、上述七曜還存在性別的劃分,這個問題比較複雜,涉及到跨文化的圖像比較,僅從中國本土觀念來看,五星是具有陰陽屬性的。東漢张衡《靈憲》云:

行遲者覿于東,覿于東属屬陽,行速者覿于西,覿于西属陰,日與月此配合也。摄提、熒惑、地候见晨,附于日也。太白、辰星见昏,附于月也。二陰三陽,參天兩地,故男女取焉。[44]

正因如此,摄提(木星)、熒惑(火星)、地候(土星)形象為男性,太白(金星)、晨星(水星)繪作女性。

4、十一曜之四餘(羅睺、計都、紫炁、月孛)皆為隱曜,並非實體,源自印度,早期形象也都是由印度傳來的惡神模樣。[45]因為他們的形象比較接近中國工匠熟悉的金剛,因此常常被畫在“熾盛光佛隊”外圍的位置,作為護法神出現。[46]

然而圖像顯現出來的以上神格關係,是否有文本的支撐呢?通過梳理目前已知的熾盛光佛佛經,可以較為明晰地考察熾盛光佛與眾星神的關係,進而有助於我們將圖像與文本對讀(表一)。

表一:經文中的熾盛光佛與諸星曜關係[47] | ||||

經名 | 時代 | 譯者 | 經文中涉及主尊與諸星神關係之表述 | 主尊與諸星神關係 |

《佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經》 | 唐 | 不空 | 若有國王及諸大臣所居之處及諸國界,或被五星陵逼。羅睺慧孛妖星,照臨所屬本命宮宿及諸星位……爾時如來說是陀羅尼經已。時曼殊室利菩薩摩訶薩,及諸聲聞四眾遊空大天,及諸星辰一切眾,咸依佛敕頂禮奉持各還本宮。[48] | 主尊釋迦牟尼佛統御諸星曜神,七曜為負面的惡神 |

《熾盛光要法》 | 唐 | 一行 | 爾時釋迦牟尼佛……告諸天宿曜十二宮神。我今說過去娑羅王如來真言。若有國王所居國界五星陵逼二十八宿及帝座…… | 主尊釋迦牟尼佛,五星為作亂惡曜 |

《佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經》 | 唐 | 失譯 | 爾時釋迦牟尼佛……告文殊師利菩薩摩訶薩,及諸四眾八部遊空大天九執七曜、十二宮神二十八宿星日月諸宿。我昔於過去娑羅樹王佛所,受此大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼法。日月五星羅睺計都慧孛妖怪惡星……文殊師利菩薩摩訶薩,及諸四眾遊空大天,諸星辰一切眾,咸依佛敕頂禮奉持各還本宮。[49] | 出現了“熾盛光如來”名號,但統領諸星曜的仍實為釋迦牟尼佛,八曜為惡神 |

《佛說大威德熾盛光如來吉祥陀羅尼經》(卷子P.2194) | 唐? | 失譯 | 一時佛在净居天宮,說文殊大集會,告諸遊空天眾二十八宿十二宮神九曜諸天等言:我於過去娑羅樹王佛所受此大威德熾盛光如來吉祥陀羅尼……土火惡星妖……此佛如來是諸星神之本師。[50] | 出現了“熾盛光如來”名號,並進一步提出熾盛光佛與諸星神的師徒關係 |

《佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經》(卷子P.3920) | 爾時釋迦牟尼佛……告諸大菩薩摩訶薩及四眾八部,遊空大天,九執七曜、十二宮神、二十八星、日月諸宿。我昔與過去娑羅樹王佛所,授此大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼法……日月、五星、羅睺、計都、慧悖妖怪惡星……[51] | 出現“大威德金輪佛頂熾盛光如來”名號,諸曜為惡星 | ||

《熾盛光道場念誦儀》 | 宋 | 遵式 | 此儀軌奉請的尊神有:總持教主釋迦牟尼佛、過去娑羅王佛、過去七佛、未來彌勒、曼殊室利菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、聲聞緣覺一切聖僧、九執大天、二十八宿、十二宮神、閻羅王界十八獄主、此所住處護伽藍神守正法者(為施主)、此一境邑靈壇社廟五聖王子城隍神、施主齋內護齋龍神。 | 此儀軌中更未出現熾盛光佛,其壇場佈置的主尊仍為釋迦牟尼佛[52] |

以上前五種經互為異本,然而就在這些細微的詞句差異之間,透露出有關熾盛光佛圖像產生的一些隱蔽線索。在有明確譯者的“不空本”“一行本”和宋代遵式《熾盛光道場念誦儀》中,熾盛光後都無“如來”(梵文Tathāgata的意譯)二字,釋迦牟尼佛從過去娑羅王佛那裡習得熾盛光陀羅尼。正如賴依縵所指出,熾盛光起初僅僅是陀羅尼咒語,並未有擬人化的尊格。[53]而另外一些可能經過“篡改”的異本,在熾盛光後加上了“如來”二字,企圖創造出一個新的尊格,以適合漢地信眾的某種需求。簡言之,印度本土並沒有熾盛光佛,更無其圖像,唐代出現的熾盛光佛完全出自漢譯佛經的演繹。

無論在以上何種版本中,七曜乃至十一曜皆為引致災異的妖怪惡星,他們可以聽從釋迦牟尼或熾盛光佛的命令回歸本宮。這種負面形象和熾盛光佛巡行圖所表現出的君臣關係相去甚遠。即便按照卷子P.2194的說法,熾盛光佛與諸星神也不過是“師徒”關係。造成圖像與文本背離的文化動因,實際上來自中國文化內部的“天帝”和“星官”這一對概念。這對概念是天象解釋者利用恆星運行軌跡比附君權的產物——中國古人很早就觀測出天上所有恆星都圍繞北極星旋轉(圖14),因此,北極被視為天上的君主。圍繞其旋轉的北斗被附會為天帝的座駕。這就是《史記·天官書》中“斗為帝車,運於中央,臨制四鄉”的天象原型。隨著儒家天人感應說的不斷演進,唐儒孔穎達為《尚書·說命中》註疏云:

皆言人君法天以設官,順天以致治也。天有日月,照臨晝夜,猶王官之伯率領諸侯也;北斗環繞北極,猶卿士之周衛天子也;五星行於列宿,猶州牧之省察諸侯也;二十八宿布於四方,猶諸侯為天子守土也。[54]

|

這個表述已然跟61窟熾盛光巡行圖所呈現的星官體系非常接近,七曜也已轉換為正面的重臣形象。換言之,巡行式熾盛光圖像所暗含的星官秩序主體是中國式的。由於熾盛光神話和天帝神話結構的相似性,漢地解經者逐漸將其人格化,畫師亦將其裝扮成“佛王”的形象。在明代造像記和禮懺儀軌中,熾盛光佛往往被稱為“熾盛光王佛”,多出一“王”字突出了此佛不同于其他諸佛的王者身份。[55]趙文煥、侯沖從雲南阿吒力科儀中整理出的《楞嚴解冤釋結道場儀》《地藏慈悲救苦薦福利生道場儀文》中皆有“熾盛光王佛”名號,若此二儀軌果如整理者判斷確為宋代儀軌,則可將這個名號的出現時間提早。[56]

如果對巡行式熾盛光圖像進行歷時性的考察,會發現其演變史伴隨著中國本土星官思想對自身不斷強化和確認的過程,同時也與舶來的印度密教文本日益偏離。具體而言,這種強化和確認表現為以下方面:

1、逐漸增添本土星神,陳容擴大化,構圖更趨近帝王卤簿图;

2、漢唐時代个性化的星神形象逐渐被整齐划一的文官形象取代;

3、道教神像的融入;

4、印度神像特征逐漸衰退。

上述趨勢在美國波士頓美術館藏高麗佛畫《熾盛光佛諸星行道圖》(圖15)和日本京都高立美術館藏明隆慶三年(1569)《熾盛光如來降臨圖》中有較為集中的體現。[57]波士頓本增加了南斗六星(司命星、司祿星、笑壽星、益算星、度厄星、上升星)、三台六星(天子星、女主星、諸侯星、婦星、士星、)貪狼、巨門、文曲、廉贞星、禄存星、武曲星、破軍星、輔星、弼星),這些星神不見於唐代熾盛光文本;二十八宿此時已繪成成組的道教仙人。二十八宿本是中國本土發展出來的星象坐標系,其形象取自象形比附。正如日本著名學者藪內清所言:“中國星座之名多來自官製……,只有二十八宿的名字并非来自官制,這或者在暗示二十八宿的名稱乃是自然發生的。”[58]西漢出現了“星官”觀念集大成之作《史記·天官書》,然而西漢墓室壁畫天象圖的發現,證明西漢時代的二十八宿並未畫成官員形象。[59]唐代二十八宿形象受印度影響,出現了《五行二十八宿真形圖》這樣的作品。[60]約五代北宋,隨著道教科儀的激增,許多星神出現了頭戴芙蓉冠的道教真人形象;羅睺、計都、紫炁、月孛完全脫離了兇神惡煞的舊樣式。

|

圖15:美國波士頓美術館藏《熾盛光佛諸星行道圖》摹本,金一權利摹繪,採自《國華》第1313號頁51 |

波士頓本最耐人尋味之處在於,天皇大帝的位置處理。其體量大於所有星曜,卻又小於熾盛光佛和脅侍的日光、月光菩薩。考慮到此本的繪製年代約在14世紀左右,且星神多作道像,這裡的天皇大帝有紫微大帝和勾陳大帝兩種可能。[61]無論哪一種可能,其地位都在昊天玉皇上帝之下,他才是本土星空中至高无上的君主。所以此本的設計者將熾盛光佛置於和昊天上帝相近的神格。而在某些個案中,誠如景安寧先生的判斷,熾盛光佛的神格又與北斗糾纏不清。問題至此,或許以文本為依據的圖像學研究已無計可施,幾乎不可能存在某種文獻直接指認北斗、昊天上帝、熾盛光佛三者的關係。不同的圖像設計者,可以按照自己的理解,給出不同的答案。

2017年10月初稿

2019年9月修訂

附記:*本文為國家社會科學基金重大項目“古代東方文學插圖本史料集成及其研究”(專案批准號16ZDA199)階段性成果之一,。此題於2017年10月敦煌研究院主辦的“回鶻·西夏·元代敦煌石窟與民族文化學術研討會”首次宣講。此次對演講內容做了全面修訂,修改過程中得到了楊富學、沙武田、段玉泉、哈斯巴特爾、張建宇、朱若麟、吳天躍諸位師友的幫助,在此一併致謝。

以下注释省略,如需引用,请参阅原文(《艺术史研究》第22辑,2019年)

经典学术名著大村西崖的《中国雕塑史》

推出东洋镜创刊号预售特别活动

主编签名盖章、送价值50元藏书票

限量200套发售

( 手工藏书票钤印套装,成本50元,限量200套,9月20日左右发货)

扫描下方二维码拥有

同系列的《中国屋脊兽》也在最惠首发中

更有最新故宫日历特价发售!